À la recherche du système Daft Punk

Après l’annonce, le 22 février dernier de leur séparation dans une vidéo tirée de leur film Electroma, sobrement intitulée « Épilogue », les Daft Punk ont réussi une prouesse : disparaître de leur vivant.

Ils ont vu défiler les hommages, les RIP, les smileys qui pleurent, la une de Libération (avec cette accroche discutable « On se lève et on se casque ») tout en allant acheter leur baguette au coin de la rue. Ils ont reçu des flots d’amour digital sans que personne – ou presque – ne les reconnaisse.

Retour sur le succès fulgurant de ces artistes phares de la scène française de ces trente dernières années.

Overground, sampling, sound

Issu des rangs parsemés du « rock indépendant » parisien du début des années 90, le duo a démarré en trio avec Laurent « Branco » Brancowitz qui deviendra plus tard guitariste du groupe Phoenix, autre mastodonte de la French touch formé avec des proches de Air, dont ils étaient les musiciens de scène.

Quand l’hebdomadaire Melody Maker qualifie en 1993 leur musique de « daft punky thrash » (avec deux h), en gros du « punk débile bon pour la corbeille », leur sang de futurs robots ne fait qu’un tour : fini le rock, place à la musique électronique ! Le duo s’enferme aussi sec dans son home studio montmartrois pour mettre au point la fusée Homework qui s’apprête à envahir la planète, et à l’instar des gays ou des noirs américains qui retournent le stigmate pour en faire une force (« nigger », « faggot »), les deux amis du lycée Carnot deviennent Daft Punk.

Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo s’emparent de l’underground house music de Chicago et techno de Détroit pour en faire un objet plus pop, plus commercial, plus « radio friendly », notamment à travers un énorme travail de compression sonore allié à des mélodies facilement reconnaissables et des formats « chanson » plus courts… C’est « overground » : accessible mais crédible en restant fidèle aux valeurs de l’underground. Ils cachent plus ou moins bien un maximum de samples le plus souvent issus de la funk/soul/disco noire américaine, que les experts (et avocats) mettront parfois longtemps à reconnaître, par exemple « If you leave me now » de Viola Wills découvert 20 ans après la sortie du morceau « Fresh ».

Chez eux, le sampling est devenu un art majeur, parfois évident, parfois plus subtil. On parle alors de « chopping », quand un extrait d’une œuvre est utilisé après avoir été rendu méconnaissable. Ils reprennent l’idée de Picasso : « les bons artistes copient, les grands artistes volent ».

Tels des évangélisateurs pop, ils font entrer la culture house et techno underground dans les clubs huppés des centres-ville comme le Queen à Paris. Grâce à un son aussi unique qu’ultra efficace, les Daft vulgarisent une musique du ghetto qui était jusqu’alors produite par des artistes issus de la communauté gay ou noire américaine, fréquemment refusée par les discothèques de Manhattan et condamnés à organiser des soirées sauvages en communiquant « sous le manteau » autour d’un sound system improvisé : ce système D deviendra un système Daft, analysé comme tel ici.

Effacement et rétrofuturisme

À l’heure de l’économie de la réputation et du marketing des célébrités, les Daft Punk se démarquent aussi par une approche singulière de la notoriété, de l’industrie du divertissement et du fandom, autour de leur concept très postmoderne : ces robots casqués refusent de se montrer, selon les valeurs centrales de l’effacement et de l’horizontalité chères aux pionniers de la techno.

Ils se réfèrent en particulier au collectif Underground Resistance dont faisait partie Jeff Mills et qui a toujours prôné l’anonymat, l’indépendance et le « zéro ego », conduisant à des transes collectives lors des raves parties où tout le monde se vaut, sans hiérarchie… un état d’esprit (808 State of mind !) totalement à rebours d’un show-business à la papa souverainement méprisé par nos jeunes Parisiens.

La théorie psychologique des niveaux de représentation permet d’analyser la distance psychologique et sociale que le groupe a créée par rapport au public : les personnages robots sont abstraits, cependant cette abstraction est le point de départ d’une fiction transmedia diffusée sur différents supports, du street art jusqu’aux boules à neige. Une autre théorie psychologique des usages et gratifications montre que les fans n’entrent pas seulement dans le monde de Daft Punk pour satisfaire un désir et des besoins affectifs, mais aussi pour des besoins cognitifs en tentant de résoudre le mystère créé par les personnages.

Leur univers créatif pop fait aussi référence à l’enfance, avec notamment le film Interstella 5555, the Story of the Secret Star System, écrit et mise en musique par les Daft Punk d’après un graphisme original de Leiji Matsumoto, le créateur d’Albator. Le pitch montre toujours cette obsession de garder le contrôle de son art face à un système prédateur parallèlement à une « nostalgie du futur » typique de leur génération d’« Enfants du rock » et de la télé née dans les 70s.

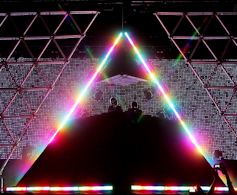

C’est à Los Angeles au début des années 2000 que le duo vit et rencontre son nouveau manager Paul Hahn, qui les décide à remonter sur scène. Pour bien marquer l’histoire et effacer la concurrence, ils s’installent dans une pyramide géante, avec des lasers façon Jean‑Michel Jarre lors de son « Millenium Concert » en Égypte !

La pression monte et en 2006, la fusée Justice lancée par leur ancien manager Pedro Winter est bientôt sur orbite, la scène new rave ou dance punk (Klaxons, Digitalism, Data rock, CSS), musique électronique jouée avec une énergie rock, explose dans les festivals.

Dès leur première apparition dans le désert californien de Coachella, festival de référence du « cool mondial », les Daft embarquent le public en enchaînant leurs tubes dans un déluge de beats et de light shows autour de leurs personnages de robots, faisant d’eux ainsi paradoxalement les champions du show. Après l’incompréhension relative de leur album Human After All, le duo casqué se replace en amont de son époque.

Global French Paradox

Taillé pour l’export depuis le départ, leur projet évacue d’emblée toute référence à la France ou à la langue française (là où Air fait le strict minimum en la matière, avec quelques mots en français), et sera pourtant considéré comme l’étendard ultime de la French Touch. Ils resteront à jamais les Français aux cinq Grammy Awards empochés lors d’une razzia historique en 2014 !

Bien que ces robots soient dépourvus d’état civil, une filiation française subsiste toutefois dans leurs mélodies, avec leur production souvent proche de Cerrone, Space Art (groupe 70s de Didier Marouani qui a vendu plus de 12 millions d’albums) ou The Rockets déguisés comme eux en créatures de l’espace « sci-fi glam » sans oublier les productions disco du père de Thomas Bangalter, Daniel Vangarde, avec le « T’es OK » d’Ottawan, par exemple.

Do-it-yourself

Cette incroyable success-story s’inscrit dans un un business model innovant. Les Daft Punk ont été parmi les premiers en France à importer le do-it-yourself anglo-saxon en signant des contrats de licence avec leurs labels et sociétés d’éditions (Roulé, Scratché, Daft Trax, Crydamoudre…) pour garder le contrôle artistique de leur production, une tendance forte venue de la scène hip-hop, représentée par le Wu Tang Clan et les Beastie Boys qui avaient leur label et magazine Grand Royal et leur marque de vêtements, et signaient des contrats de licence ou de distribution avec les majors.

Sans oublier les labels pionniers de rock « indie » anglais (4AD, Mute, Too Pure, Creation…). Le parcours du groupe est ainsi jalonné d’innovations par exemple le Daft Club, éphémère mais visionnaire plate-forme web qui permettait d’accéder à leur contenu sur abonnement. Contrairement à Air ou Laurent Garnier, ces robots humains après tout ont toujours refusé les Victoires de la musique, les médailles du ministère de la Culture, et même le dispositif de la Sacem basée sur le droit d’auteur, avec qui ils ont engagé un long bras de fer pour finalement lui préférer une société de droits anglaise basée sur le copyright.

Daft school

À l’inverse des yéyés des années 60 (Johhny, Eddy, Sylvie) important des formats anglo-saxons rapidement traduits en VF, Daft Punk et sa nébuleuse ont réussi à imposer un son et une vision à la pop mondiale qui ne sonnera plus jamais pareil après eux. Même s’ils cartonnaient dans leurs projets annexes réalisés à deux (The Weeknd, les BO de Tron.), ils continueront à produire chacun de leur côté, comme ils l’ont déjà fait : Thomas Bangalter a produit des BO de film en solo, comme celle d’Irréversible, et Guy-Manuel de Homem Cristo a produit Sexuality de Sébastien Tellier, le morceau « Rest » de Charlotte Gainsbourg, dans un registre plus « dandy » français…

On imagine leur soulagement depuis ce divorce à l’amiable après 28 ans de vie commune en robots ménagers. Avant de déposer leurs casques au vestiaire, le duo aura toutefois bouclé la boucle en

ayant rendu un vibrant hommage, sur l’album RAM, aux icônes de

leur jeunesse, comme Paul Williams, Nile Rodgers de Chic ou Giorgio Moroder, transmettant leur goût du passé en l’habillant de futur. Magistral !

![]()

Anne Gombault, Professeur de management stratégique, directrice des programmes du MSc Arts & Creative Industries Management à Paris et de la partie française de l'Institut Franco-Chinois de Management des Arts et du Design à Shanghai, Kedge Business School et Guillaume Fédou, Intervenant dans le centre d'expertise Industries Créatives et Culture, Kedge Business School

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Éloge de la modération